初めに

About 100 years ago, a young paediatrician understood that the function of the immune system should be rationalized not in terms of exemption of disease but in terms of change of reactivity.

約100年前、とある若い小児科医は、免疫系の機能とは、病気の免除という観点ではなく、反応性の変化という観点で理論化されるべきであることを理解した。

He coined a new word to represent such an idea: ‘allergy’: the first contact of the immune system with an antigen changes the reactivity of the individual; on the second and subsequent contacts, this change (or allergy) can induce a spectrum of responses from protective (literally, immune) to hypersensitivity ones.

そうした考えを表現するべく新たな言葉を造語した。「アレルギー」である。

免疫系が抗原と最初に接触すると、個体の反応性が変化する。

2回目以降の接触では、この変化(またはアレルギー)が、防御反応(文字通り、免疫反応)から過敏反応に至るまでのスペクトラム様の反応を引き起こす。

The idea was at first hardly understood by the scientific community because it undermined the essentially protective nature of the immune response as it was defined.

この考えは、当初、科学界ではほとんど理解されなかった。なぜなら、免疫反応の定義にある本質的な防御的性質が損なわれてしまうからだ。

Nevertheless, in the next years, the growing clinical evidence led to the acceptance of this new point of view, but not of the new word, at least not unconditionally.

その後数年に亘り、臨床的な証拠の蓄積によって、この新しい視点は受容されたものの、少なくとも無条件にこの新しい言葉が受け入れられたわけではない。

The original significance of the neologism ‘allergy’ became perverted and limited to describe hypersensitivity conditions.

「アレルギー」という新語の本来の意義は曲解され、過敏症の記述に限定されるようになったのである。

Perhaps because of the corruption of the term, today ‘allergy’ does not have a well-delimited significance among health professionals.

この言葉の堕落のためか、今日、「アレルギー」は医療関係者の間で十分に定義された意義を持っていない。

Furthermore, the word has long ago escaped from physicians and gone to the streets, where it is popularly used also as synonymous with antipathy and rejection.

さらに、この言葉はとっくの昔に医師の手を離れて巷に出回り、反感や拒絶の代名詞としても一般に使われている。

This vulgarization of the term ‘allergy’ has significantly increased its imprecision.

このように「アレルギー」という言葉が俗化することで、その不正確さが著しく増している。

序章

アレルギーという概念と言葉自体は、臨床免疫学という医学分野の基本的な側面である。この言葉は、他の重要な医学用語の接頭辞を構成し、実際に医学の専門分野全体にその名前を与えている。しかし、Samter[1], Silverstein[2], Simons[3], Kay[4], Jackson[5], Jamieson[6]などの著名な著者が、その歴史と意味を見直すために価値ある努力をしているにもかかわらず、アレルギー専門医や臨床免疫学者がそれらを知ることはほとんどないのが実情である。今こそ、「 私たちがどこから来たのかを無視して、どこへ行こうとしているのかを知ることは可能なのだろうか?」と自問する良い機会ではないだろうか。

否定的な答えがもたらす非建設的な影響と、この知識のギャップを埋めるために、我々はこの重要な考えの起源と進化を詳細に検討することを提案する。この知識が、現在「アレルギー性疾患」と呼ばれているものに関心を持つすべての専門家にとって、臨床や研究を進める上で必要な背景となることを期待している。

はじめに

19世紀末から20世紀初頭にかけて、ルイ・パスツール、ポール・エルリッヒ、イリヤ・メチニコフ、ジュール・ボルデ、エミール・A・フォン・ベーリングら著名な科学者が、微生物による攻撃から身体を守る新しいシステムを報告した。彼らはこれを「免疫系」(文字通り、病気から「免れる」システム)と呼んだ。このシステムが提供する免疫とは、有害な病原体に対する絶対的な防御、あるいは、少なくとも宿主にとって厳密に有利な何らかのプロセスの発生を伴うものであった。このシステムが宿主に害を与えるとは、当時は誰も想像できなかった。

一方、ヨーロッパと北米の工業化の過程と、新しい抗毒素の非経口投与やワクチンによって、医師が説明できないような新しい病気や奇妙な反応が起こった。ウィーンの小児科医クレメンス・フォン・ピルケ・フレイハー(図1)は、実験室での 実験よりも、患者の臨床的問題に関心を持っており、この可能性を最初に明言した一人である。

アレルギーの概念を作った人物。

写真は1906年に撮影されたもので、この年、彼はアレルギーの概念を説明し、新しい専門用語を提案する画期的な論文を発表している。ピルケは、1903年から1911年にかけてのみアレルギーに関する理論に取り組み、1927年には最終的な総説を発表している。

写真:Österreichische Gesellschaft für Allergologie und Immunologieより

フォン・ピルケがこの考えに至ったのは、彼がウィーンにある大学付属病院(Universitäts KinderKlinic)で小児科の研修医をしていた時である。彼は、微生物やその毒素の明らかな役割とは別に、免疫系が感染症の病態生理に関与し、病気の開存病変、あるいは少なくともその大部分を決定していると考えた。1903年4月2日、ピルケは同僚のベラ・シックと共同で、「感染症の理論について」と題する理論の予備報告を書き上げ、それを封印してウィーンの帝国科学院に寄託し、優先権を確立した。この報告書には、感染症によって引き起こされる病気の兆候は、微生物やその毒素の作用によるものだけでなく、それらに対する身体の反応(抗体)によるものであるという画期的なアイデアが含まれていたのである[7]。この説を裏付ける最も有力な証拠は、多くの自然発生的な病気 と 外来種の実験的な病気とが、潜伏期間と病気の現れ方において類似していることであった。潜伏期とは、抗体ができるまでの時間のことである。この考えは、免疫系というものは、本来、防御のためのシステムであり、それを収容している宿主に危害を加える可能性があることを示唆している。

しかし、ピルケがこの新説を発表するのにそれほど時間はかからなかった。同年6月25日、フランスの免疫学者アルザスが、ウサギに馬の血清を皮下注射すると、4回目で局所的な水腫反応が起こり、5回目で化膿し、7回目で壊疽を起こすという、目を見張るような実験結果を発表している。つまり、無毒の外来蛋白を繰り返し注射することによって、特異的感受性が高まるのである。さらに重要なことは、アルザスが、この感受性の上昇とその前年に発表されたシャルル・リシェのアナフィラキシーとの関係を認めたことである(後述)[9]. この観察に刺激されたフォン・ピルケとシックは、わずか9日後の7月4日に、感染症に関する予備知識を発表したのである[10]。

その後2年間、ピルケとシックは、抗血清を初めて投与された子供の8〜12日後によく見られる全身性の合併症に研究を進め、これを血清病(または血清による病気)と名づけた。1891年にフォン・ベーリングと北里によって抗毒性血清が治療に導入されると、すぐに全身性の合併症が現れ、それは免疫以外のいくつかの原因によるものと解釈されるようになった。フォン・ピルケとシックは別の解釈に達し、血清病は抗毒素に対する抗体によって引き起こされる過敏性反応によるものであると結論づけた。彼らは、先の感染症の潜伏期間に関する研究と同様に、「時間的要因」、すなわち最初の注射から血清病が始まるまでの間隔、あるいは注射の反復によって加速される抗体の産生に必要な時間に注目した。血清病は「抗原と抗体の衝突によって」引き起こされるのである。これらの考え方は、1905年に出版された『血清病』(Die Krankheit Serum)という本の中で詳しく述べられている[11]。

アルザスとリシェが行った上記の実験とは別に、他の実験的観察もフォン・ピルケの新しい考えを形成するのに役立った。1903年、HamburguerとMoroは、抗血清を投与すると血液中に抗体が沈殿することを発見した。Theobald Smithは1903年に、ジフテリア毒素の標準化に使用したモルモット(毒素と馬血清の混合物を注射)が、数週間後に通常の馬血清を注射するとしばしば死亡することを指摘した。1年後、Paul EhrlichがR. Ottoに「Theobald Smith現象」と呼ぶものを実行させた[12]。1906年、Milton RossenauとJohn Anderson[13]は、ジフテリア抗毒素に対する一部の患者の副作用の原因を解明するために、モルモットに馬血清を繰り返し注射したときの影響を研究している。

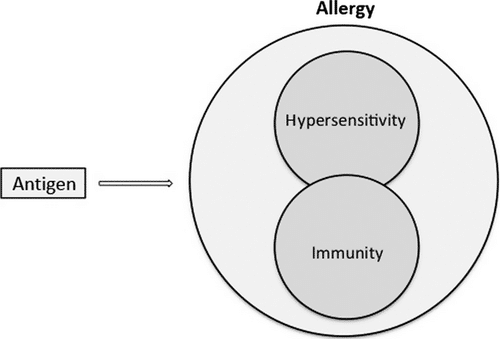

この時点で、フォン・ピルケにとって、既存の用語が不適切であることが明らかになった。免疫という概念は、過敏症について何も知られておらず、免疫系が純粋に防御的であると考えられていた時代のものであった。もう一度、初めからやり直す必要があったのだ。そこで、フォン・ピルケは自分の理論をさらに発展させ、1906年に『Allergie[14]』と題するわずか2ページの古典的な論文で発表した。その中で、彼は自説を説明する理由を述べ、アレルギーのGerminal Theoryという新しい用語を提唱している(図2)。

個体が抗原(細菌、花粉、食物など)と接触すると、反応性に変化が生じる。この変化(フォン・ピルケによれば「アレルギー」)は、防御反応と有害反応を引き起こす。防御反応は抗原に対する免疫を表し、即ち、その抗原に曝露しても何の症状も示さないし、有害反応は曝露後に症状や徴候を引き起こす。最初の反応は「免疫」と呼ばれ、2番目の反応は「過敏症」と呼ばれる。両者は同じ生理的過程の末端であり、重なり合うこともある。

彼は、ある物質に身体が曝されると、抗体が産生され、その物質に対する被験者固有の反応性に変化が生じることを指摘し、これを「アレルギー」と呼んだ(「反応性または反応能力の変化」という意味で、 「他の、異なる」という意味のギリシャ語のallosと「エネルギー、作用」という意味のergiaに由来)。このような変化は、被験者がその物質に反応して症状を現さないようにする保護的なもの(すなわち、このような用語が最初に持っていた語源的、本来の意味での本当の免疫反応、病気の免除)である可能性も、有害で病気の症状や兆候を引き起こすもの(過敏症の意味での)である可能性もあるのである。そして、免疫(防御)と過敏症(有害)は、同じ生理的過程(宿主免疫系の反応、すなわち「アレルギー」)の両端であり、排他的なものではなかった。フォン・ピルケは、この第二の免疫反応に、これまで特発性(喘息、花粉症、蕁麻疹)と考えられていた症例や、ワクチンや抗血清に対する一部の被験者の異常な反応も含めている。この考え方に基づき、20世紀の最初の数十年間、多くの免疫学者が「アレルギー」と「免疫反応」を使い分けた。

1911年、ピルケは、アレルギーに関する最後の著作として、自説を詳述したモノグラフを執筆し、反応性の変化に関する膨大な実験データと臨床知見を蓄積した[15]。これらの情報をもとに、「アレルギー反応」が時間とともに変化することを明らかにした。また、フォン・ピルケは、「アレルギー」という言葉が免疫学的反応にのみ適用されることを意図していることを明らかにし、当初の定義には明示されていないことを明らかにした。

競合

ピルケの革命的なアイデアは、免疫学が科学としての地位を確立しつつあった時代に生まれた。その当時は、免疫反応の本質的な防御的性質と不変的な性質という2つの原理が基本であると考えられていた。従って、ピルケの仮説が、同時代の多くの人々から短期間のうちに受け入れられなかったことは、驚くことではない。ここでは、初期の例をいくつか挙げるにとどめる。

1908 年、ニューヨークで活動していたドイツ人細菌学者チャールズ・ボルドゥアンは、血清病における抗原と抗体の病原的役割に関するフォン・ピルケの理論は「支持できない」と指摘した[16]。1911年、ピルケのアレルギーに関する論文が『ランセット』誌に掲載された際、査読者はこの用語を「幸せな組み合わせではない」と考えた[17]。

ポール・エーリッヒは、’アレルギー’と’アレルゲン’という用語について、不親切なペットの比喩を使っている。「ピルケは2つの研究用卵を産んでいて、それが運が良ければ後で何かに孵化するかもしれない」(John Freemanの文献26に引用されている)。リシェはこの新語を拒否し、不必要だと考えた。「ピルケとシックは異物に対する生物の反応を”アレルギー”と呼んだが、私にはアナフィラキシーという言葉に加え、この言葉を導入する必要はないと思われる」[18]。 そして、その後数十年にわたり、さらに多くの批判がなされることになった。

議論を続ける前に、リシェの批判を分析する価値がある。ピルケがアレルギーの概念を発表する数年前、フランスの生理学者リシェとその同僚ポルティエは、海産動物の毒素が犬に与える病理学的影響を研究していた。彼らは、コスト削減のため、一回目の注射で生き残った犬に毒素を再投与し、いくつかの突然死や印象的な死を観察した。その結果、例外的な反応ではなく、一定のパターンに従っていることが分かった。彼らは、これらを「アナフィラキシー」(あるいは逆に「フィラキシス」あるいは「プロテクション」)と呼んだ[9]。当初、リシェはこの現象を免疫系と関連づけたが、すぐに他の説明を求めた。彼は、自己の本質、体液性人格、ダーウィニズム、優生学に執着していた。実は、リシェが研究していたのは、毒素に対する「犬の反応」ではなく、個々の犬が毒素に対してどのように反応するかということだったのだ[19]。つまり、彼は最終的にアナフィラキシーを、外来物質による潜在的な腐敗から種の化学的統合性を保護するプロセスとして捉えたのである。先に述べたように、免疫感受性の高まりとアナフィラキシーの関係を本当に認識したのはアルザスであった。フォン・ピルケとリシェでは、このテーマに対する考え方が全く異なっていたが、当初は後者の方が理解しやすかったようだ。

1910年頃、免疫系の働きとヒトの病気への関与に関する新しい考え方である「アレルギー」の全容を理解した人はほとんどいなかった。この考え方は、当初純粋に実験的であったアナフィラキシーという現象よりもはるかに広い視野を持つものだった。その代わりに、科学界は、免疫系の潜在的な有害作用という新しい考え方に関連する2つの用語しか見ず、それらを区別することは困難であった。フォン・ピルケ自身、1911 年のモノグラフの中で、自分の考えるアレルギーが理解されていないことを自覚していた。

このような背景のもと、アレルギーという概念は乏しいままであったが、対照的にアナフィラキシーへの関心が高まった。20世紀初頭の15年間、アナフィラキシーという現象が、より複雑なアレルギーという概念と比較して単純であったため、前者に関する論文や書籍が後者より多く出版された。J. Bordet, A. M. Beshredka, A. Lumière, M. Blighseなどの著名な著者は、当時 “アナフィラキシー “という言葉が非常に有名であったことを認めている[5]。

誤解と勝利

逆説的ではあるが、1913年にリシェがアナフィラキシーに関する業績でノーベル賞を受賞すると、「アレルギー」という用語が影響を与え始め、臨床医や科学者の注目を集めるようになり、さまざまな論文でその登場回数が増加した。「細菌アレルギー」や「ツベルクリンアレルギー」など、アレルギーの原型に忠実なタイトルが支持されるようになった。言語的、科学的な潮流が変わり始め、「アレルギー」の人気が高まった。しかし、「アレルギー」の本来の意味は誤解され、その結果、曲解されることになったのだ。

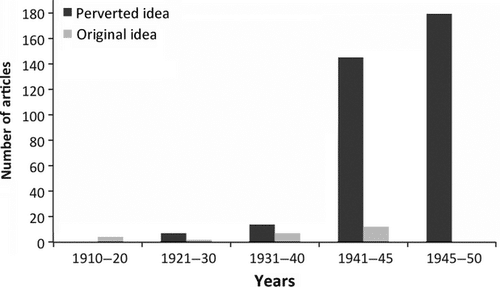

この誤解の最初の重要な兆候は、おそらく1912年、影響力のあるアメリカの病理学者Ludwig Hektoenが、’アレルギー’と’アナフィラキシー’という用語をほぼ互換性のある形で使用した有名な論文を発表したときに現れていると思われる[20]. その3年後、オランダの血清学者 B. P. Sormani が Lancet 誌に発表した論文で、花粉エキスに対する過敏症の略語として”アレルギー”を使用している[21]。そして、1910年代後半から、’アレルギー’という言葉は、免疫系のその他の有害反応を表す言葉として、すでに書籍や雑誌のタイトルによく使われるようになり、次第に’アナフィラキシー’を超えるようになったのだ。さらに、欧米を中心に多数のアレルギー専門クリニックが出現した。その時、本来の意味の曲解が完了したのだ。反応性の変化であることをやめ、免疫の暗黒面を表すようになったのである。おそらく、ここで最も重要な結論は、新しい用語の使い方が間違っていたにもかかわらず、医学界が免疫系の常に防御的でない性格をようやく理解したように見えたということである。ピルケのいう「アレルギー」を使った英文論文は、1945 年には完全に姿を消し、1920 年代以降、「アレルギー」という新しい倒錯した概念を使った論文が急速に出現し、この視点は長期にわたって持続した(図 3)。

このような誤解の結果、’アレルギー’という言葉の使用や意味は、その後数十年の間に多くの変遷を遂げた。これらは、アレルギーやアナフィラキシー以外にも、20世紀初頭の臨床免疫学の文脈で登場した、過敏症、特異体質、接触皮膚炎、花粉症、血清病、細菌およびその生成物に対する過敏症などの新しく多様な医学用語の分類の試みに容易にまとめることができる。

最初の分類の試みは、ハンガリーの細菌学者 Robert Doerr によって行われた[22]。彼は、これらの病態を総称して「アレルギー」と呼び、アレルギー現象を抗原性物質に対するものと非抗原性物質、例えば薬物特異性などに対するものに分類している。しかし、ドーアは、その後のバージョンで、より限定的な意味の見解に立ち戻り、薬剤特異性をアレルギーの概念から除外した[23]。

この最初の分類に対する答えは、アメリカからArthur F. CocaとRobert A. Cookeが1923年から1926年にかけて発表したいくつかの論文という形でもたらされた[24][25]。 彼らはこれらすべての現象の総称として’hypersensitiveness’という語を好んで用い、「アレルギー」という用語が、当時は数多く存在し、矛盾した使われ方をしていることを理由に、その使用をやめるように勧告した。彼らは、過敏症を正常型(接触性皮膚炎、血清病)と異常型(アナフィラキシー、感染症過敏症、アトピー)に細分化することを提案した。正常型は正常な個体に高い割合で出現し、動物では決して出現せず、ある個体または別の個体での発現は量的な差に依存する。異常型は、ヒトでも動物でも特定の個体にのみ出現し、その有無は質的な差に依存する。

コカやクックの影響力の大きさにもかかわらず、「アレルギー」という言葉は忘れ去られることはなかった。それどころか、この言葉はますます使われるようになり、欧米では「アレルギー」という言葉を過敏性反応と同義語として使う論文が多く発表されるようになった。しかし、このアメリカの研究者たちの分類は、アレルギーの解釈に悪影響を及ぼした。彼らは異常過敏症と正常過敏症(アナフィラキシーを含む)を明確に区別し、アナフィラキシーは実験動物モデルでのみ定義・研究されていたため、医学界は「アレルギー」をヒトの過敏性疾患、「アナフィラキシー」を実験動物の過敏性疾患と同等に用いるようになったのである。この棲み分けが、1940年代までアナフィラキシーをヒトへの影響が疑われる動物現象として扱った一因である。1930年代から1940年代にかけての研究により、「ヒトのアレルギー」と「動物のアナフィラキシー」が同じ基本的な免疫メカニズムを共有していることが明らかになったが、「アレルギー」という用語の使用は数十年間、主にヒトの疾病に限定されたままであった。

1930年代初頭から、ピルケの造語は医学用語に完全に導入された。この成功には、言葉の持つ魅力も大きく寄与している。John Freemanは、アレルギーという言葉を美しい女性になぞらえ、その成功は科学用語としての本質的な価値よりも、むしろその魅力に起因するとしている。この言葉の美しさと魅力は、医師だけでなく、一般の人々も魅了した。やがて、アレルギーは科学や臨床の場から抜け出して、街角で、何に対しても明らかに悪い反応を示すときに使われるようになった。さらに、反感、拒絶、嫌悪を表す言葉としても使われるようになった。「アレルギー」は、医学的、非医学的な意味をもって、新聞、小説、歌などに登場するようになった。王や女王でさえも、アレルギー性疾患を患っていたのである[27]。「アレルギー」はファッショナブルな言葉になった。

また、1930年代以降、医学におけるアレルギーの考え方の定着は、専門組織の形成に結びついた。アレルギー学という新しい医学のサブスペシャリティーが確立されたのである。花粉症、喘息、接触性皮膚炎、薬物反応、食物有害反応、血清病、その他多くの新しい病態を診断・治療する医師で構成された。アレルギー」、「アレルギー学」、「アレルギー疾患」、「アレルギスト」などの用語は、これらの専門家の臨床に統合されるようになった。間もなく、アレルギー専門医のワーキンググループが、まず米国で、次に英国で出現し始めた。

アメリカでは、19世紀後半にすでに医師や患者が花粉症診療所や団体を設立していた。1923年と1924年には、サンフランシスコのWestern Society for the Study of Hay Fever, Asthma and Allergic Diseases[28]とニューヨークのSociety for the Study of Asthma and Allied Conditionsが設立された[29]。1943年に合併し、最初の全米アレルギー学会を設立し、アレルギー専門医を認定するための専門委員会を設立した[30]。これらの機関は、アレルギーおよび免疫学の研究およびトレーニングに焦点を当てた多くの学術センターの設立を促進し、その後援のもと、R. Cooke, A. F. Coca, S. Feinberg, M. Loveless, F. Lowell, W. Frank, H. Sampson, R. Patterson など、数え切れないほどの重要な研究者を輩出した。アレルギーという言葉の勝利の証は、1929年、米国でこの言葉を誌名に含む重要な学術誌『Journal of Allergy』が創刊されたことである。当時、この言葉の使用には賛否両論あったが、創刊号の論説には「(アレルギーは)科学的に確立された意味を持たないと考える」と明記されている。しかし、この用語は臨床医には非常に一般的に用いられており、下等動物におけるアナフィラキシーを除く特異的過敏症の状態に適用されている。[中略)本誌のタイトルにある意味は、現在の医学的用法と一致していることを述べれば十分である」。驚くべきことに、この雑誌の最初の編集者の中には、当初アレルギーという言葉を使うことに消極的であったCocaが含まれていた。

英国では、臨床アレルギーの発展がより緩やかであった。その後、1920年代から1930年代にかけて、特に1927年に設立された喘息研究評議会が「喘息および関連疾患の原因究明と治療」のための資金を調達・分配して以降、国内各地にクリニックが設立された[32]。この協議会には、J. Pepys, H. Hughes, R. Augustin, J. Brostoff, A. W. Franklandら、20世紀半ばのアレルギーの発展に大きく貢献した主要な研究者たちが集まった。

しかし、1960年代前半までは、「アレルギー」という概念の理解やその使用方法には大きな変化はなかった。特に1963年、Philip GellとRobin Coombsは、著書『Clinical aspects of immunology』において、過敏性疾患の新しい画期的な分類を行ったが、これは現在でも若干の変更を加えて使用されている[34]。この分類は、免疫学がそれまでの免疫化学的な視点から、より臨床的、生物学的な問題に関わるものへと移行したことを初めて総括するものであった。GellとCoombsは、その著書の中で、用語に非常に慎重な姿勢を示し、’アレルギー’という言葉の現代における不正確な使用について懸念を表明している。そこで彼らは、「アレルギー」という言葉の意味を「1906年に発表された(Pirquet)論文の中で最も正確に表現されている」として、その原義に戻そうとしたのである。彼らは、「過敏症」という言葉はあまりにも曖昧であると考え、その代わりに「組織損傷を引き起こすアレルギー反応」という言葉を用いて、これらの反応を総称した。そして、これらのアレルギー性副作用を、発症する免疫機構に基づき、I型からIV型に分類した。したがって、すべてのタイプがアレルギーであった。このうちⅠ型のものは、抗体を介した反応であることは広く知られていたが、その正体が不明であったため、アナフィラキシーあるいはレアギン依存性と呼ばれていた。

1960年代後半、石坂照子・君枝夫妻[35]と Gunnar Johansson (Hans Bennich と共同) [36]により、独自にレアギン抗体の性質が発見され、アレルギー疾患研究の新時代が到来することになった。この捉えどころのない抗体は、1968年にWHOによってIgEと命名され[37]、免疫反応のタイプIに大きな注目が集まった。このためか、多くの医師が「アレルギー」をI型あるいはIgEを介する過敏症にのみ相当するものとして使用するようになった。このように、GellとCoombsの分類は長期にわたって強い影響を与えたにもかかわらず、「アレルギー」という言葉は次第に混乱した曖昧な役割に戻りつつあった。医師たちは、「組織障害を引き起こすアレルギー反応」よりも「過敏性反応」という短い表現を好むようになり、「アレルギー」をIgE介在型過敏性反応やあらゆるタイプの過敏性反応と同等に、異なる臨床・科学グループのメンバーによって使い分けるようになった。

1970年代半ば、アメリカの有力医師Jack PepysがIgEを介したアレルギー反応に「アトピー性アレルギー」という名称を与え、Cocaの古い用語を回収してアレルギーと混同したため、このテーマはさらに混迷を極めた。Coca自身は、その数十年前にこの用語を否定していたが、多くの医師は、IgE抗体を産生する個人あるいは家族の傾向を指す有用な臨床用語としてアトピーを使い続けていた。しかし、多くの医師は、アトピーをIgE抗体を産生する個人または家族の傾向を示す有用な臨床用語として使っていた。

ほぼ同時期に、デキストランやコデインのようないくつかの薬剤によって誘発される直接的なヒスタミン放出が、ハンガリーの免疫学者Paul Kallosによる「疑似アレルギー」という興味深い概念の開発につながった[39]。 偽アレルギー反応は、事前に感作されることなく、薬剤との最初の接触で起こるもので、非IgE依存性のメカニズムで起こる急性全身反応であるが、臨床的には非常によく似ている。この「アレルギー」という用語の新しいバリエーションは、科学文献において急速な成功を収め、今日もなお効力を発揮している。2001年、European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) は、「偽アレルギー反応」の代わりに「非アレルギー性アナフィラキシー」の使用を提案したが([40]、下記参照)、今日では両者が調和して共存している。

20世紀末には、’アレルギー’という言葉が以前にも増して不正確に使われるようになった。このことは、臨床免疫学という専門分野以外の医学分野では、さらに顕著であった。「アレルギー」は、薬物の副作用、環境要因に起因する心理的反応、食品および食品添加物の有害反応など、免疫学的および非免疫学的な予期せぬ反応を表す一般的な「包括」用語に変化していたのである。

21世紀のアレルギー

新世紀は、アレルギー学の命名法を標準化しようとする最初の機関誌の発行で始まった。EAACIはこの任務を遂行するためにタスクフォースを任命し、その結果は2001年にポジション・ステートメントとして発表された[40]。この宣言はWorld Allergy Organizationの支持を受け、3年後に若干の改訂がなされた[41]。 この報告書では、過敏症を「健常者が耐えられる量の定められた刺激に曝露されることにより開始される客観的に再現可能な症状または徴候」と定義している。この過敏症は、免疫学的機序が証明できない場合は非アレルギー性過敏症、免疫学的機序の一種が判明した場合はアレルギー性過敏症に分けられるとされた。ここで、「アレルギー」とは、「特定の免疫学的機序により開始される過敏症反応」とされている。そして、抗体介在性反応と細胞介在性反応の双方を「アレルギー」という用語のもとに考えている。

この賞賛に値する試みにもかかわらず、この新しい世紀においても、用語の使用は不正確なままである。医師は、2001年のEAAIC報告書の基準とは対照的に、免疫系によって生じる望ましくない反応にのみ相当するものとして、論文の中で「過敏症」を好んで使用しているようである。また、「アレルギー」はほとんどの場合、有害な免疫反応と同義だが、その正確な性質は違う立場から多様な考え方をされている。このような「アレルギー」に対する理解の変化は、現在適用されている臨床ガイドラインを見直すことで容易に分析することができる。

例えば、呼吸器疾患の分野では、主要なガイドラインは、IgEを介した鼻炎および/または喘息を定義するために「アレルギー」を独占的に使用することに同意しているようである[42][43]。皮膚科疾患においては、その位置づけは検討される特定の疾患によって異なる。蕁麻疹の場合、「アレルギー」は常にIgE介在性過敏症[44][45]を意味するが、接触性皮膚炎 [46][47]の場合、「アレルギー」は遅延性および細胞介在性過敏症に関連している。「アレルギー」は、ラテックス副作用[48][49]では常にIgE介在性疾患であるが、薬剤[50]や食品[51]の副作用では、あらゆるタイプの過敏症である可能性がある。このように、基準は文脈によって異なる。

先に示した1930年代から始まった「アレルギー」の概念の街頭への拡張は、新世紀に入っても拡大を続けている。予想されるように、この文脈では、「アレルギー」という言葉の曖昧さは、健康や病気に関して使われる場合でも、医学的なものよりも広範である。ここでは、「アレルギー」は、多種多様な身体的障害、さらには煩わしいもの、不快なもの、動揺するものにまで適用されるのである。しかし、この不正確さは、医療専門家のそれに比べれば、明らかに憂慮すべきでも重大なことでもない。

アレルギーという言葉の使われ方の定量的分析

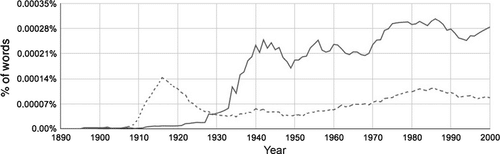

図4は、1890年から2000年までの英語書籍における’アレルギー’の使用状況を、より重要な競合語である’アナフィラキシー’と比較したものである。アレルギーという言葉は1906年に作られた後、徐々に書籍に登場するようになり、1920年代中頃から顕著な発展を遂げ、1940年代には安定した用語となった。20世紀後半には、「アレルギー」の使用はあまり顕著な伸びを見せなかった。一方、アナフィラキシーは1902年の誕生以来、急速に使用量が増加し、最初の数年間はアレルギーの使用量を大きく上回った。しかし、1910年代の中頃、まさにアナフィラキシー現象の発見がノーベル賞を受賞する頃、このもう一つの新しい言葉の使用は減少し始める。その後、「アナフィラキシー」の使用は「アレルギー」の使用と平行して、非常に低いレベルでの進化を維持している。以上のように、「アレルギー」と「アナフィラキシー」という言葉の使用に関する定量的な分析は、本稿で行った定性的な歴史的分析を裏付けるものである。

結論

ピルケは、現代の臨床免疫学の基礎となる新たな考えを打ち立てた。彼は、免疫反応には有害性と防御性の両義性があるという説を唱え、その両方を「アレルギー」という言葉に集約したのだ。残念ながら、歴史的に病気に対する防御と理解されてきた古い免疫の考え方の強さが、新しい考え方の受容を妨げ、遅らせたのである。数年にわたる「アナフィラキシー」などの概念との競合の末、「アレルギー」はついに医学界にその地位を確立したが、その代償として本来の意味が損なわれ、主に(常にではないが)IgEを介した過敏症のみを説明するものに限定されるようになった。その成功は、その名を冠した医学の独立した学問分野の創設にさえ繋がった。ピルケは、自分の言葉が長く実りあるものであったことを大変誇りに思っていただろうが、おそらく、その曲解された意味と、現在の避けがたい不正確さに遺憾の意を示したことであろう。ローマの詩人ホレスが2000年前に書いた『詩的芸術』の中で、「長い間使われていなかった多くの言葉が復活し、現在高く評価されている多くの言葉が、習慣がそれを望むなら衰退していくだろう。」と明確に説明している[53]。